グローバル

11月26日はトロット先生のご命日です

-

1910年の来日まもない頃のトロット先生(右から2人目)、キャサリン・シェファード(左から2人目)と学生たち

11月26日は、トロット先生 (Dorothea E. Trott, 1885-1968) のご命日です。先生が永眠されてから、55年が経ちました。

先生は、1910年から1957年まで、一時休暇と太平洋戦争で日本を離れた期間を除く約40年間にわたって、本校の女子教育と英語指導にその生涯を捧げられました。また、本校の象徴である「白いセーラー服」を制服と定めるにあたっても、大きな役割を果たされました。

【東京女学館に着任されるまで】

先生は、1885年4月12日、イギリスで誕生しました。セント・イルフィンス・スクールの師範科を卒業された後、ケンブリッジ大学附属女子師範科の検定にも合格。16・17歳のころから友人の手紙で日本のことを知って憧れを募らせていたところ、たまたま学習院で教師をしていて帰国したウェストンから「東京女学館で若いイギリス人教師を求めている」と聞いて、早速志願されました。シベリア鉄道経由で憧れの日本に到着したのは1910年(明治43年)の春、当時25歳でした。同年、虎の門にあった東京女学館に英語教師として着任されました。

【東京女学館での教育活動】

「グッド・モーニング・ミス・トロット」で始まる先生の授業は、発音・アクセントにうるさく、純英国流の英語(先生自身が「キングス・イングリッシュ」と言っていた)をきびしく教えただけでなく、その言行から代表的なイギリス人の生活を身をもって示そうとする誇りが滲み出ていたと伝わっています。

東京女学館は創立以来、無宗教の方針を維持し続けておりますが、設立の母体となる女子教育奨励会の創立委員の22名の中には、伊藤博文・渋沢栄一らと並んで聖公会のエドワード・ビカステス (Edward Bickersteth, 1850-1897)、アレクサンダー・クロフト・ショー (Alexander Croft Shaw, 1846-1902) の2名が名を連ね、両名とも評議員を務めています。そして、ショーの姉メリー・マーガレット・ショーが1892年から1902年までの10年間、女学館の教師を務めるなど、実際には初期のイギリス人教師のほとんどが聖公会の教会のために派遣されて来ており、生徒たちは授業の内外を通じてその宗教的な感化を受けていました。トロット先生も例外ではなく、U.S.P.G(福音伝播協会・英語宣教師協会)によって派遣されてきた教師の一人でした。

校内での宗教活動は禁じられていたため、先生が住まいとされていた聖公会の女子寄宿舎である聖マリア館、あるいは芝の聖アンデレ教会(A.C.ショーが設立・初代牧師)において聖書の講義をしたり、クリスマス・パーティーを催したりして、女学館の生徒にクリスチャンとしても多大な感化を与えました。聖マリア館には学習院など他校の女学生も寄宿していましたが、多くは女学館生であり、先生は聖マリア館の運営にも尽力して、朝早くに生徒と一緒に登校するなど、先生と生徒との交流はとても深いものでした。ロングスカートを飜して颯爽と自転車で通学してくる先生の姿は、多くの卒業生の記憶に刻まれています。

【白いセーラー服の制服】

東京女学館の象徴とも言える白いセーラー服が制服とされたことも、トロット先生の意見によるところが大きかったと言われています。

当初は和服で日本髪を結って登校していた生徒たちですが、大正時代のころから洋装で通学する生徒が増えてくると、当時の日本人が作った洋服やその着こなしは西洋の常識とかけ離れており、1925年にはトロット先生が中心となって「洋服を召すお嬢様方のご家庭へ」という注意書を配布するに至ります。こうして制服を制定しようとの機運が高まりました。

最終的に白のセーラー服が制服と定められたのは、1930年のこと。この制服のデザインが決まった経緯については諸説ありますが、トロット先生の「イギリスでは高貴な人は白を着る」との主張が採用されたとするのが有力で、先生ご自身も授業などでおりにふれて生徒たちにそのことを語っていたそうです。

以来、純白の制服姿はときに「渋谷の白鳥」と呼ばれますが、白さの中には外形だけではない高貴な潔白さと清純さを象徴するものとして、今も女学館の生徒たちの誇りであり続けています。

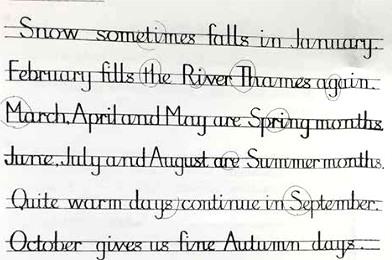

【英語教育:女学館文字と英語劇】

トロット先生が指導した英語教育の特色の一つとして、「女学館文字」が挙げられます。その形態上の特徴は、ブロック体をつなげて書くもので、いわゆる筆記体ではない、文字のつなぎ方に独特のルールがあります。筆記体のような余分なストロークが少なく合理的、筆記体だけに見られる字形を覚える必要がないなどの利点をもち、誰もが読みやすい活字体を基本に、手書きとしての個性に美しさを求めることができる文字です。文字をきれいにわかりやすく書くということが英語を学ぶ基本であると先生は考えていたのでしょう。

トロット先生の授業では、教科書はほとんど使わず、リスニングとスピーキングに重きを置いたようです。教材としては、シェイクスピアの戯曲『十二夜』『マクベス』を好んで使われたそうです。

それと関連して、女学館では卒業式の後などに「プレー」と呼ばれる英語劇が行われることが慣例となり、いわば女学館の名物となっていました。これについても、「英語を学ぶものはシェイクスピアを知らなくてはならない、英語を身につけるには英語劇がよい」ということから、トロット先生が創始したものでした。

現在の本校の国際学級では、ネイティブの英語専任教員はいずれも北米の出身者となっており、英語のカリキュラムも北米型のLanguage Artsを主とするものに変わっています。「プレー」を行う慣例はいつしか途絶えてしまいましたが、中学3年の国際学級で「ロミオとジュリエット」の英語劇を毎年演じているのは、トロット先生が始めたプレーにそのルーツがあるのかもしれません。

【長年にわたる教育界への貢献】

トロット先生は、休暇による数度の帰国と、太平洋戦争によって日本を離れざるをえなかった一時期を除いて、教育者としてのキャリアのほぼ全期間を東京女学館で過ごされました。

1923年9月1日に発生した関東大震災によって、虎の門の校舎が崩壊したとき、トロット先生は休暇で帰国中でした。先生が乗船していた船は横浜港に着くはずでしたが、横浜港も震災の被害が大きく着岸できなかったため、行き先を変更して神戸港に向かいました。被災した横浜港の惨状と東京方面に広がる火災を船上から見て、先生は女学館の生徒たちを大変心配したそうです。先生はやむなく神戸の学校で教壇に立たれましたが、女学館が校地を羽沢(現在の渋谷区広尾)に移転して授業を再開したとの知らせを受けると、すぐに東京に戻って女学館に復帰されました。

1941年12月、日本がアメリカ・イギリスに宣戦布告して太平洋戦争が始まると、外国人は本国に帰され、日本の敵国となったイギリス人のトロット先生も長年親しんだ日本を離れざるをえなくなりました。その際、先生は丁重な日本語で40分に及ぶ別れの挨拶をし、「戦争は長く続かない、終わったら必ず日本に、そして女学館に戻る」と約束されました。日本を去った先生はニュージーランドに住み、オーストラリア、本国イギリスを廻って、終戦から3年後の1948年、日本に戻って再び女学館の教壇に立ちました。

1953年、学制発布80周年の記念式典が天皇・皇后両陛下のご臨席のもと共立講堂にて開催された際、日本の教育界に40年以上尽くした功労者に対して表彰が行われ、トロット先生もその一人として教育功労賞が授与されました。さらに1956年には勲五等瑞宝章が授与され、女学館では生徒が出席して盛大な祝賀式が行われました。

【別れのとき】

1957年、トロット先生は帰国の意志を漏らし始めました。「シェイクスピアは七十から第二の子供の段階に入る――といいました。私も七十になったから国に帰るのです。そして国には体の弱い妹が私の帰りを待っています。」実際にはすでに72歳になっていました。

校内では在校生が参加して先生の帰国送別会が行われましたが、そのほかに長年にわたって先生の教えを受けた歴代の卒業生たちによるお別れ会が1か月に23組も催されました。

5月14日、先生が帰国の途につく羽田空港には、朝早くから300人の卒業生と550人の在校生が集まり、空港は女学館一色に染まりました。先生は別れを惜しむ教え子たちが歌う「蛍の光」に送られて、故国イギリスへと旅立ちました。

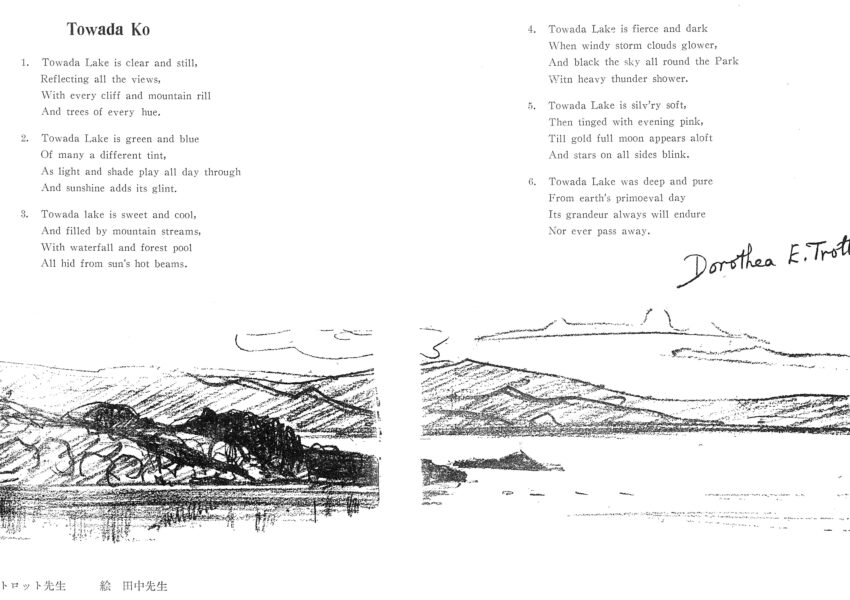

帰国後のトロット先生は、イギリスのチェスターで余生を送り、ときに訪れる女学館の卒業生逹との再会を喜び、ときには女学館が毎年発行する『菊』、同窓会機関誌の『白菊だより』にメッセージを寄せられるなど、晩年も女学館とのつながりを大切にされました。

1968年11月26日、トロット先生は永眠されました。享年83歳。生涯を独身で通し、生前「結婚しなかったことも、教師は第一の興味は教育でなければならない。”婦人教師は独身に限る”というイギリスの原則を守っただけで、今も後悔はしていない。」と語っていました。東京女学館の教育に捧げた人生でした。

私たちは、今一度トロット先生の功績を振り返って、そのご恩に感謝するとともに、その遺志を受け継いで新たな一歩を踏み出していかなければならないでしょう。